CONVERSATION

在学生×修了生×教授のスペシャル座談会

総合学術研究科で養える力とは

SPEAKER

-

教員 田中義人 教授

総合学術専攻 -

在学生 内田美重さん

23年度博士前期課程入学 -

修了生 澤田和宏さん

19年度博士前期課程修了

大发体育官网_澳门游戏网站 総合学術研究科に

進学した動機を教えてください。

内田:大学院に入る以前は東京で働いていましたが、夫の転勤に合わせて仕事を辞め、愛知に引っ越してきました。新しい土地で何をしようか考えたときに、学生時代にフードビジネス学科で食品や経済について学んだ延長で、もう少し学びを深めてみたいと思いました。大学院をいろいろ調べたところ、本研究科の景山教授の研究に興味をもち、社会人コースがあって学びやすい環境だったこともあり、入学を決意しました。

澤田:私は大发体育官网_澳门游戏网站理工学部の出身です。子どもの頃から生態系や環境に興味があり、卒業論文では植物生理学分野の研究で田中教授にお世話になりました。論文作成が終わっても知りたいと思うことは尽きず、大学卒業後も引き続き田中教授のもとで学びたいと思いました。

田中教授:本研究科は学部を基礎としない独立研究科のため、学部生の卒業論文を指導することは稀ですが、澤田くんとはたまたまご縁がありました。学部から進学してくる学生だけでなく、内田さんのような社会人入学者が多いのは本研究科の特徴です。

それぞれどういった研究に

取り組まれていますか?

澤田:修士論文のテーマは、「藻類およびシアノバクテリアの環境ストレス応答に関する研究」です。藻類は塩濃度が高くなると、ストレスで脂質を溜めることがわかっています。この脂質はバイオ燃料として使うことができ、枯渇性資源の代替として注目されています。そこで私たちの研究室では、どれくらいの塩濃度であれば生育と脂質の蓄積の効率が良いのかを研究しました。

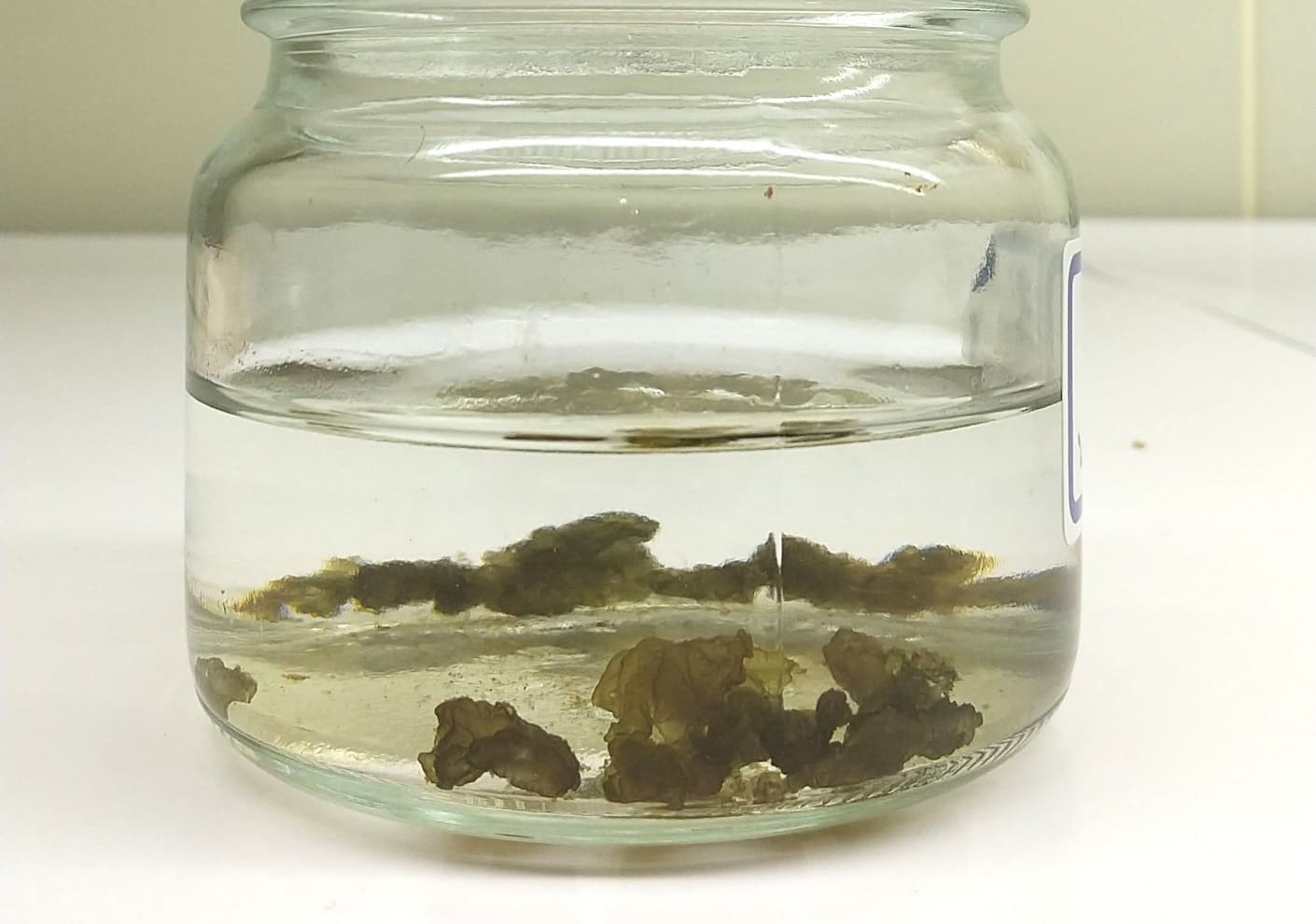

内田:私は、清らかな淡水に生息する希少な藻「スイゼンジノリ」に含まれる紫外線吸収物質の生合成プロセスに関する研究をしています。この紫外線吸収物質は、天然のスキンケア成分として化粧品への応用が見込まれていて、光や温度など、どのような条件下でより多く生成されるのかを調べています。「スイゼンジノリ」は「シアノバクテリア」の一種ですので、澤田さんの研究と似ているところがありますね。

田中教授:澤田くんの研究は脂質に注目していますが、私の研究はそれ以外にも微生物が環境ストレスにどのように適応しているのかを遺伝子レベルで解析しています。最近では、海の環境修復や水産資源調査に取り組まれている特任教授の先生方に感化され、水中に存在する環境DNAの遺伝子解析にも着手しています。

総合学術研究科で学ぶ魅力は

どんなところにありますか?

田中教授:研究科の名前として「総合」と掲げているように、文理の枠にとらわれないさまざまな分野の先生、学際的な研究が集まっているところが魅力的だと思います。また、本研究科は、指導教員のほかに副指導教員を2名配置する手厚い指導体制をとっています。修士論文の作成過程では、春と秋に教員全員が集まって院生の研究発表を聞くプログラムもあり、文理を融合した総合的な知見を得ることができます。

澤田:院に進学したら、研究分野に特化して専門性を深めていくことをイメージしていましたが、実際は専門分以外の講義も多く、学部生の頃よりも学びの範囲が広がりました。自分の専門以外に語学や心理学、健康科学、スポーツ科学、薬学など、広い知識?視点を得ることができ、あらためて学ぶことの面白さを感じました。

内田:先生方とのディスカッションが楽しいですね。例えば、「総合学術特論」という講義では、最後に自分で選んだテーマについて発表をするのですが、さまざまな分野の先生方から想定外の質問をいただくので、ディスカッションをしながら学びを深めることができます。

田中教授:「総合学術特論」では、各先生がオムニバスで講義を担当して話題を提供し、院生がそこから自分の興味あるテーマを定めて発表をします。質疑応答では、専門分野の異なる先生方から思いがけない質問が飛び出すことも多く、私たち教員も新たな気づきを得られます。

今後、取り組んでいきたいことを

教えてください。

内田:前期は集中して授業をとったので、後期からは修士論文の研究に専念したいです。「スイセンジノリ」を純粋培養する試みをはじめていますが、すごく難しいんです。ただ、本研究科は研究環境が整っていますので、これからは研究を着実に進めて、何か新しい発見ができればとワクワクしています。

澤田:私は本研究科を卒業後、本学の職員として働いています。最初に配属された学術研究支援センターは、先生たちの研究活動の支援が主な業務で、自分が研究してきた経験を大いに生かすことができました。

今年度からは学務センターで働いていますが、今度は学生の支援に従事し、母校の力になりたいと思っています。

田中教授:新しい学問領域、新しい研究課題に果敢にチャレンジし、私たちの研究が社会にインパクトを与えられるものになればと思います。教員としては、院生が専門分野の力量を上げるサポートをするのはもちろん、広い視野を獲得できるよう、学びの場を提供していきます。

異なる分野の研究のご紹介

-

ラン藻の生き方を知り、利用する

景山伯春研究科長

研究テーマラン藻の環境適応機構の解明と産業利用

景山伯春 研究科長

ラン藻(シアノバクテリア)という植物プランクトンをご存じでしょうか?ラン藻は地球上の至るところに分布しており、中には砂漠や塩湖などの極限環境でも生育できる種が存在します。私たちは、ラン藻がどのようにして様々な自然環境に適応できるのか、その仕組みを明らかにするために研究しています。また、このような基礎研究に加えて、ラン藻がつくり出す有用物質の探索にも力を入れています。最近では、福岡県朝倉市の黄金川にしか自生していない「スイゼンジノリ」という日本固有の食用ラン藻から、環境ストレス応答性の新奇な紫外線吸収物質を見つけました。サンスクリーン剤など、天然由来の化粧品原料として利用できる可能性があり、目下研究中です。

当研究室では、新しいことにチャレンジしたい方を応援します。未経験でも問題ありません。意欲的な大学院生の参加をお待ちしています。

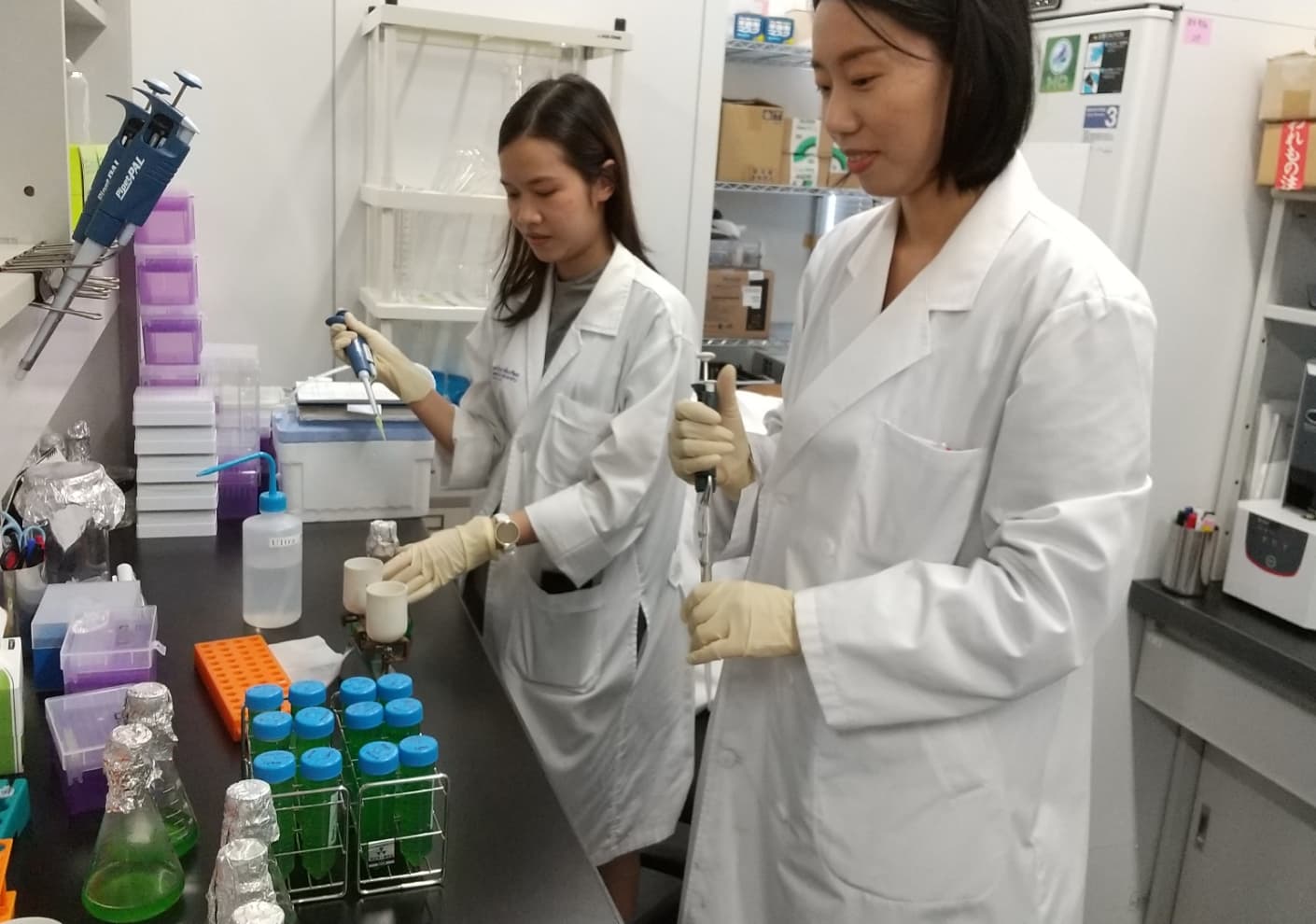

実験風景

スイゼンジノリの培養

-

研究テーマ

研究テーマ多様な社会に合わせた心理学的支援に関する研究

志村ゆず 准教授

現在取り組んでいる研究テーマは、主に三つあります。1.高齢者の心理学的支援、2.人生の歴史を聴く取り組み、3.支援者支援になります。1.については少子高齢化社会の中で、高齢者と取り巻く人々の心理学的健康や支援について研究を重ねることは、社会全体の心の健康につながると考えています。これに関しては、レミニッセンス?セラピーという心理学的支援の方法を開発したり効果を検討したりすることについて、現在まで研究を重ねています。2.については、難民支援や社会的に生きづらさを抱えている人々について、心理教育的側面からアプローチすることを考えています。具体的にはストレスの多い災害状況から心理的に復帰していくための方法について考えることです。やはり人生の歴史を聴くという取り組みはアイデンティティを強化し自己肯定感を高めるための支援だと考えています。人生の歴史を傾聴することは、心の回復を促す一つの手がかりではないかと考えています。3.では、何も対策のないまま、心の状態が深刻な人の支援を行わざる得ない人の支援です。どのような備えを持ち支援者ストレスの対策を行うことが大切かを考えることで、共助の姿勢につながるものと考えられます。以上が私の研究の紹介になります。どうぞよろしくお願いいたします。

回想の手がかりになる写真例(夏の空)

回想の手がかりになる写真例(田圃)

-

研究テーマ

研究テーマ子どもの運動?スポーツの未来を拓く

香村恵介 准教授

当研究室では、子どもたちが生涯にわたり運動?スポーツを楽しむことができるように、子どもの身体活動や運動能力に関わる研究を進めています。

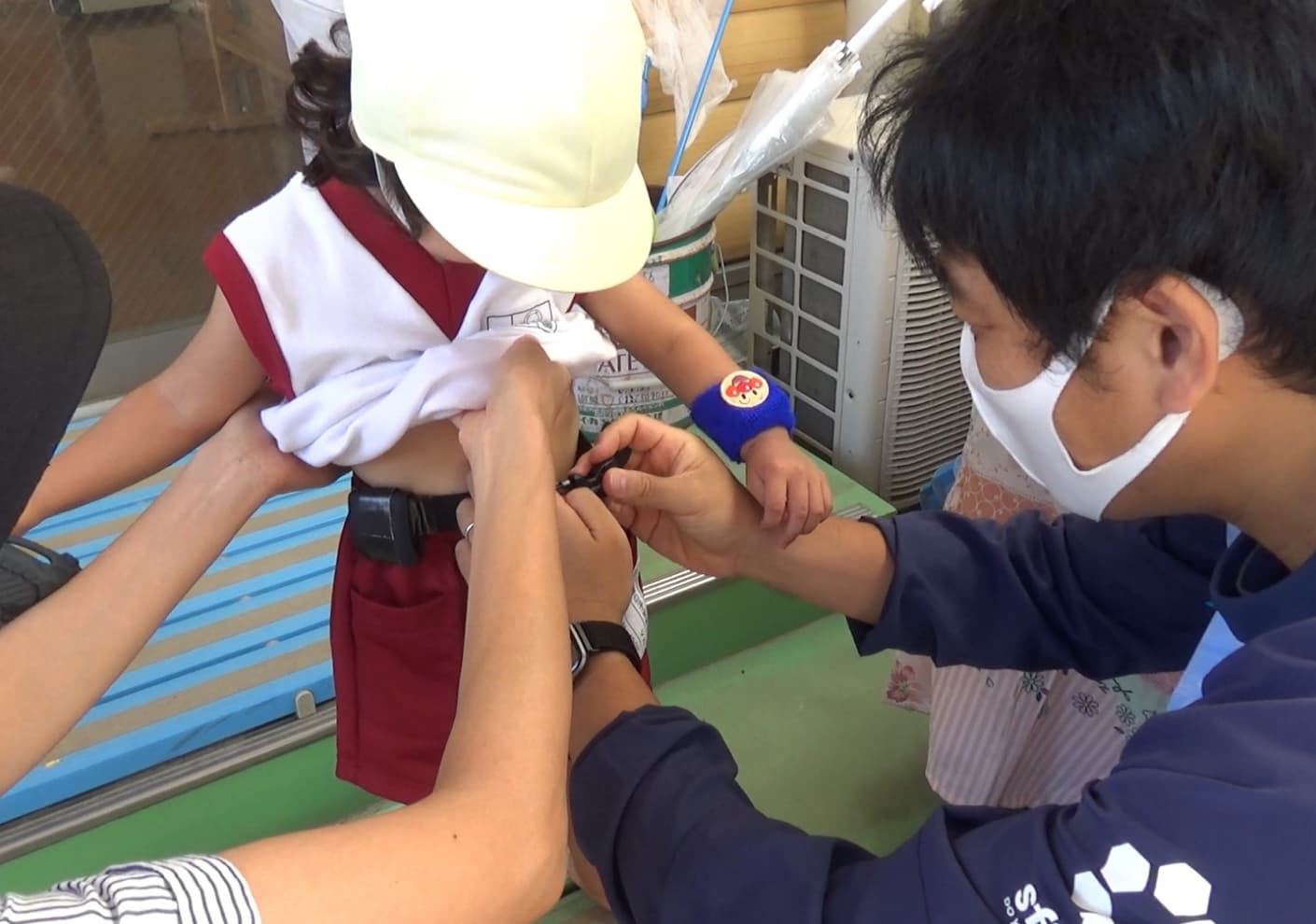

2023年度からは、笹川スポーツ財団と「全国の幼児を対象とした運動実施状況に関する調査研究」を開始しました。日本の幼児の基礎データを明らかにするとともに、縦断的な全国調査に発展させていく予定です。また、理工学部の研究室と共同し、加速度計を用いて1~2歳児の身体活動量や行動パターンを測定するための研究も行っています。

他にも、町内会単位で公民館を活用して幼児の運動遊びを展開する取り組みも進めています。子どもの運動発達が促進されることはもちろん、子育て世代の交流が促進され、人と人とがつながる豊かな社会の実現に貢献できる可能性があります。

心も体も活力ある子どもたちを育むことは、日本の、そして世界の未来をつくることにつながると考えています。

加速度計を装着している場面

モールの空き店舗を活用して子どもの運動遊びをしている場面

詳細な研究実績はこちらから→

https://k-komura.jimdofree.com/ -

画期的な抗うつ薬の開発を目指して

衣斐大祐准教授

薬学部 准教授 / 総合学術研究科 准教授 / 薬学研究科 准教授

分子神経薬理学

研究テーマ難治性うつ病治療に関わる神経基盤に基づいた創薬を目指して

衣斐大祐 准教授

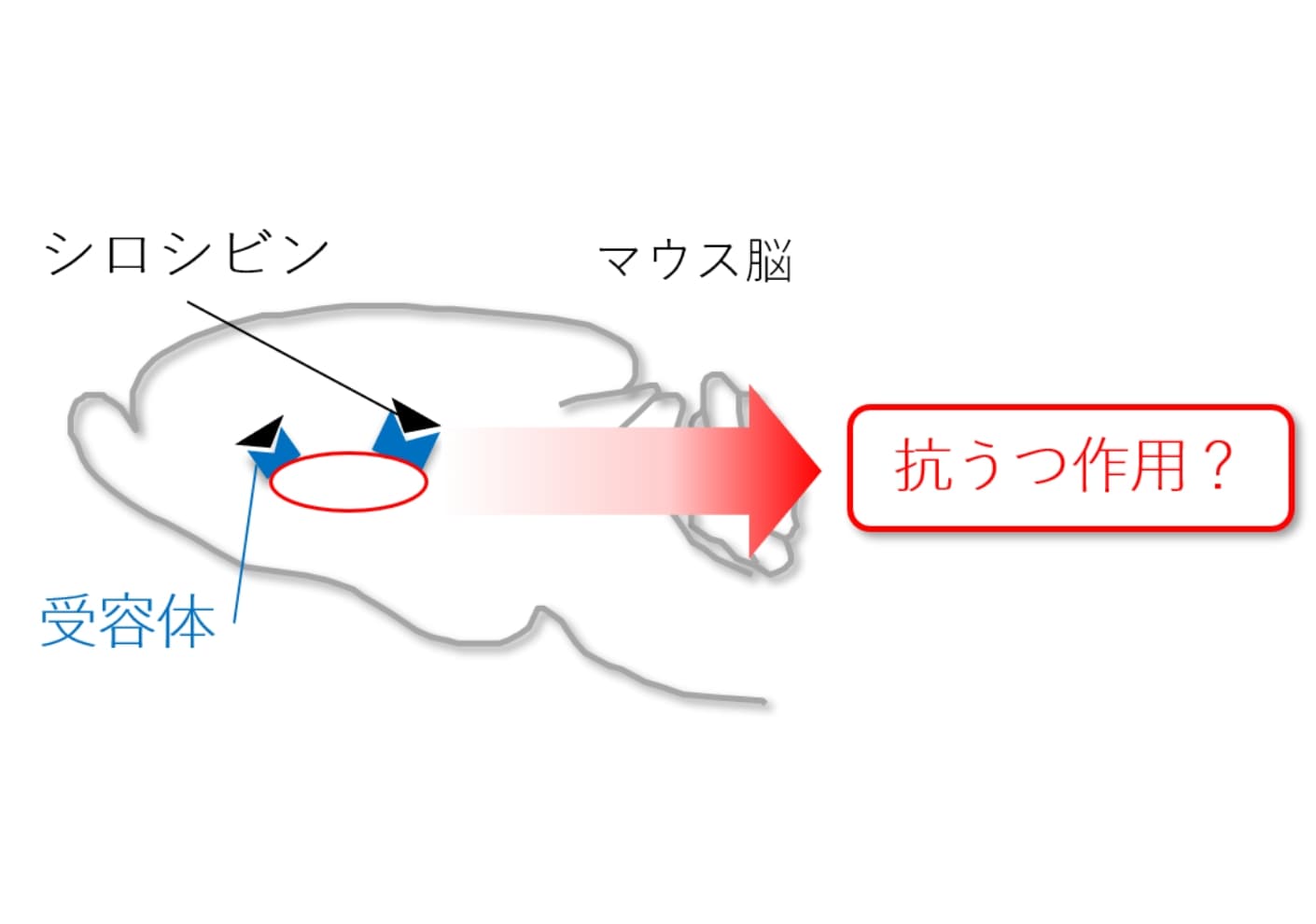

うつ病は気分が落ち込んだりする症状が長期に続き、日常生活に大きな支障を来す精神疾患です。現在、日本で承認されている抗うつ薬による治療では効果発現までの時間が長いこと、再発率が高いことなどの問題を含んでいます。最近、マジックマッシュルームの幻覚成分「シロシビン」が難治性うつ病に対して、即効かつ持続的な抗うつ効果を示すことが報告され、世界的な注目が集まっています。しかしながら、シロシビンの抗うつ効果に関わる脳機構は未だ不明です。我々の研究グループはマウスを用いた研究から、シロシビンの抗うつ効果に関わる神経基盤を発見しました。その神経基盤の活動を人工的に操作することで抗うつ行動を制御でき、また神経活動を可視化すると、シロシビン投与によってその神経系が活性化していることが分かりました。今後は我々が発見した神経基盤を標的とする新たな抗うつ薬の開発を進めています。

図1:うつ病の約30%は適切なうつ病治療を行っても、緩解しない治療抵抗性(難治性)うつ病とされています

図2:シロシビンの抗うつ作用に関わる脳基盤

我々の研究結果から、シロシビンはある特定の脳領域に存在するセロトニン受容体に作用し、抗うつ作用を発揮することが示唆されました。 -

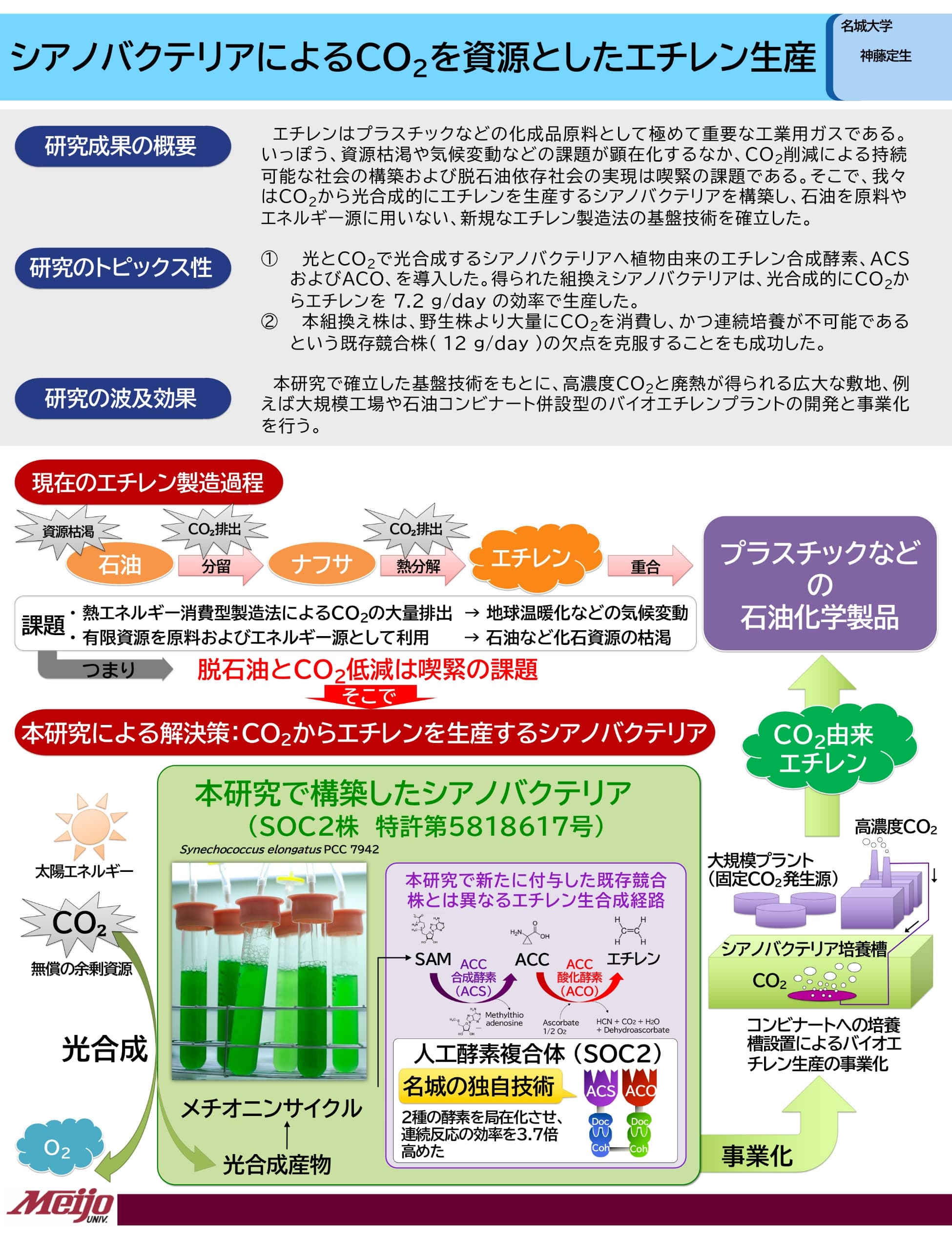

研究テーマ

シアノバクテリアによるCO2を資源としたエチレン生産

SDG 'sの分類 13気候変動対策

神藤定生 准教授

現在の社会はプラスチック製品の大量生産によって支えられています。このため、その原料となるエチレンは極めて重要な工業用ガスでありますが、ナフサを由来とする既存のエチレン製造はエネルギー大量消費型プロセスである事が知られています。いっぽう、資源枯渇や気候変動などの課題が顕在化するなかで、CO2削減や脱石油依存社会の実現は喫緊の課題であります。そこで、我々は石油に由来せず、光と大気中のCO2で光合成するシアノバクテリアに合成酵素を導入し、CO2をエチレンへ変換できる革新的なエチレン生産系を開発しました。既存のシアノバクテリア株は1日かけて12gのエチレンを合成するものの1回しか生産できず生産効率が低かったが、本組換え株では、7日間連続(7.2 g/day)でエチレン合成をすることができ、4.2倍に生産効率が改善し、実用化に大きく近づきました。

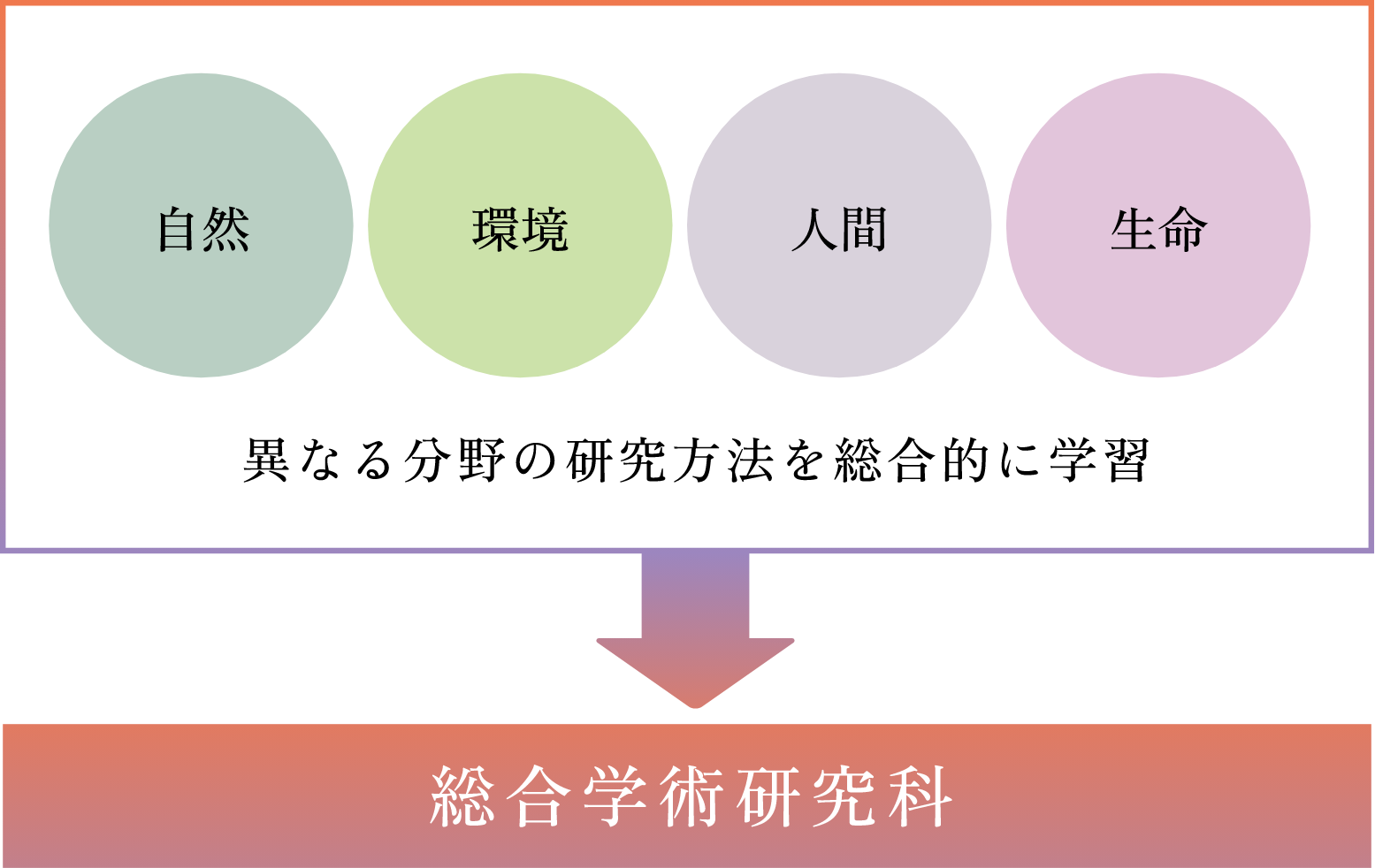

総合学術研究科について

「自然?環境?人間?生命」の融合

本研究科は「自然と人間の共生」という理念のもとに総合的な教育?研究を行い、「学際的な新しい学問体系」の確立を推進していきます。

カリキュラム

本研究科の理念を実現するために、その基盤となる「自然」「環境」「人間」「生命」の四つの要素、また異なる分野の研究方法を総合的に学習することを通して、新しい研究分野を開き、新しい理論を構築する創造的能力を養うための幅広い教育課程を配置しています。

博士前期課程

| コース | 授業科目 |

|---|---|

| 総合コア | 総合学術特論I 総合学術特論II |

| 物質?環境科学 | 物質情報学特論 分子設計化学特論 環境調和型化学反応論特論 環境システム論特論 生態機能科学特論 物質?環境科学特別研究 |

| 生物?環境科学 | 海洋資源構造学特論 生物情報学特論 資源生物機能学特論 生物集団システム論特論 生物?環境科学特別研究 |

| 関連授業科目 | 多文化共生論特論 文化社会学特論 |

| 心理学 | 社会科学特論 人間学特論 人格発達心理学特論 健康心理学特論 人間行動学特論 社会心理学特論 老年心理学特論 カウンセリング論特論 心理学特別研究 |

| 生命科学 | 薬効解析学特論 健康行動学特論 身体運動科学特論 生体機能制御学特論 遺伝子情報解析学特論 ?寿科学特論 生命科学特別研究 |

博士後期課程

| コース | 授業科目 |

|---|---|

| 研究指導科目 | 物質?環境科学特殊研究 生物?環境科学特殊研究 人間?社会科学特殊研究 生命科学特殊研究 |

教員一覧

-

景山 伯春 教授

- 専門分野

- 生物?環境科学

天然物化学

-

伊藤 康児 教授

- 専門分野

- 教育心理学

-

加藤 幸久 教授

- 専門分野

- 応用健康科学

-

木村 美奈子 教授

- 専門分野

- 教育心理学

発達心理学

-

鈴木 茂廣 教授

- 専門分野

- スポーツ科学

-

田中 義人 教授

- 専門分野

- 植物生理学

-

日比野 隆 教授

- 専門分野

- 分子生物学

-

平松 正行 教授

- 専門分野

- 神経精神薬理学

-

和田 実 教授

- 専門分野

- 社会心理学

青年心理学

-

衣斐 大祐 准教授

- 専門分野

- 分子神経薬理学

-

香村 恵介 准教授

- 専門分野

- スポーツ健康科学

発育発達学

-

志村 ゆず 准教授

- 専門分野

- 生涯発達心理学

老年心理学

-

神藤 定生 准教授

- 専門分野

- 応用微生物学

分子生物学

-

本田 真己 准教授

- 専門分野

- 食品化学

プロセス化学

総合学術研究科に関する

よくある質問をまとめました。

- この研究科で学ぶメリットを教えてください。

- 文理融合型研究科ならではの学びを提供します。自身の研究とは異なる分野の授業を通して他分野のトピックや研究手法を学ぶことができます。また、教員と大学院生が一緒に議論し合う場である「総合コアプログラム」や「総合学術特論」では、自身の研究に対して異なる分野の視点から意見をもらえます。これらによって自身の研究をより広い視点で捉えることができたり、他分野の知見を活用したりすることができます。

副指導教員制度や学位論文指導委員会などによるきめ細かな研究指導を行っていることも本研究科の特徴の一つです。2002年の設立以降、博士前期課程で71名の修了者、博士後期課程では46名、そして7名の論文博士の学位取得者を輩出してきました。

- 働きながら就学することは可能でしょうか?

- 可能です。本研究科では、これまでに多くの社会人入学者を受け入れてきました。社会人が在職しながら履修できるように夜間や土曜日に授業を開講したり、必要に応じて研究指導にオンラインシステムを活用するなど、時間割や研究スケジュールを工夫しています。あらかじめ指導教員と相談した上で、計画的に修業年限を超えて学位取得を目指す「長期履修制度」を活用することもできます。

- 四年制大学を卒業していませんが、大学院に入学できますか?

- 入学できる可能性があります。

本研究科の博士前期課程への入学は、原則として四年制大学を卒業あるいは卒業見込みであることが必要ですが、出願資格審査によって大学を卒業した者と同等の学力があると認められた場合には、出願資格が得られます。

また、博士後期課程への入学は、原則として修士または専門職学位を有するか取得見込みであることが必要ですが、出願資格審査によってそれらと同等の学力があると認められれば出願資格が得られます。これまでに、修士の学位をもたない四年制大学卒の学生が博士後期課程へ入学した事例もあります。

出願資格を満たすための要件については、個別に総合学術研究科教務担当(052-832-1151, sojustu@ccml.meijo-u.ac.jp)までお問い合わせください。

- 入試はいつ行われますか?

- 4月入学者向けの入試は9月下旬頃(一次募集)と2月下旬頃(二次募集)に実施しています。9月入学者向けの入試は、7月初旬頃に実施されます。試験日前の出願期間に出願する必要があります。詳しくは、本学の大学院入試ウェブサイトをご確認ください。

- 合否はどのように決定されるのでしょうか?

- 博士前期課程の一般入試は「外国語試験」と「口述試験および面接」の結果を、社会人入試と他大学出身者推薦入試注1)では「口述試験および面接」の結果を、書類審査とあわせて総合的に判断し、合否を決定します。

博士後期課程の一般入試は「外国語試験」と「修士論文等の口頭発表およびそれに基づく口述試験並びに面接」の結果を、社会人入試と他大学出身者推薦入試注1)では「修士論文等の口頭発表およびそれに基づく口述試験並びに面接」の結果を、書類審査とあわせて総合的に判断し、合否を決定します。

外国人入試では、博士前期課程?後期課程ともに面接と書類審査の結果をあわせて総合的に判断して合否を決定します。

詳しくは、本学の大学院入試ウェブサイトをご確認ください。

注1)他大学を卒業見込みで、出願期間以前に所属する専門ゼミ指導教員または学部長からの推薦が得られる場合、他大学出身者推薦入試に出願することができます。

- 奨学金の制度はありますか?

- 大发体育官网_澳门游戏网站では多くの奨学金制度を用意しています。成績上位者を対象とした「学業優秀型」をはじめとするさまざまな奨学生制度を用意し、学生をサポートしています。なお、学内奨学生制度はすべて給付制となっており、返還の必要はありません。詳しくは本学の奨学金ウェブサイトをご覧ください。

- 研究環境について教えてください。

- それぞれの指導教員のもとで、学習と研究に専念できる環境を整えています。先端の実験機器など、国際水準の環境で研究することができます。まずは、興味のある分野の希望指導教員と連絡をとり、具体的な研究内容や研究環境を確認することをお勧めします。

- 指導教員はどのように決めればよいでしょうか?

- 本研究科のウェブサイトの教員一覧の教員情報を参考にすることができます。わからないことがあれば、総合学術研究科教務担当(052-832-1151, sojustu@ccml.meijo-u.ac.jp)へご連絡ください。

- 希望する指導教員にはどのように連絡をとればよいですか?

- 総合学術研究科教務担当(052-832-1151, sojustu@ccml.meijo-u.ac.jp)へご連絡いただきますようお願いします。お名前、ご所属、連絡先等を確認させていただき、希望される指導教員にお取次ぎします。