PROJECT SUMMARY

どんなプロジェクト?

舞台は愛知県瀬戸市の“菱野団地”。市南部の幡山地域に位置し、建築家?黒川紀章氏の設計により、1970年代に開発が進められました。地域内に商店街もある大型の住宅団地です。約12000人、瀬戸市の人口の1割程度の人たちが暮らしています。そんな歴史ある団地も、近年は高齢化、老朽化が大きな課題に。今まさに次世代に向けた再生のまちづくりが推し進められています。2020年度には、団地の中心部であるセンター地区を盛り上げようと住民参加型のワークショップが複数回にわたって開催されました。その取り回し役をしたのが理工学部建築学科の谷田真先生。ワークショップを経て地域づくりの方向性が決まり、2021年度は具体的に空き店舗の活用が進められることに。今は使われていない空間を、どのように整え、どう利用してもらうか。ハードとソフト両面のデザインに谷田研究室の学生たちが携わっています。

「テリトリーとコミュニティ」。

コンセプトから具体的なデザインへ。

2020年度のワークショップで見出されたまちづくりのキーワードは「テリトリーとコミュニティ」。地域で暮らす人たちが誰でも立ち寄りやすく、利用しやすい。新たな人と人とのつながりができる場所を目指して、アイデア出しが始まりました。当初から考えられていた案もあったといいますが、検討を重ねるうちに方向性は二転三転したと話す大田さん。

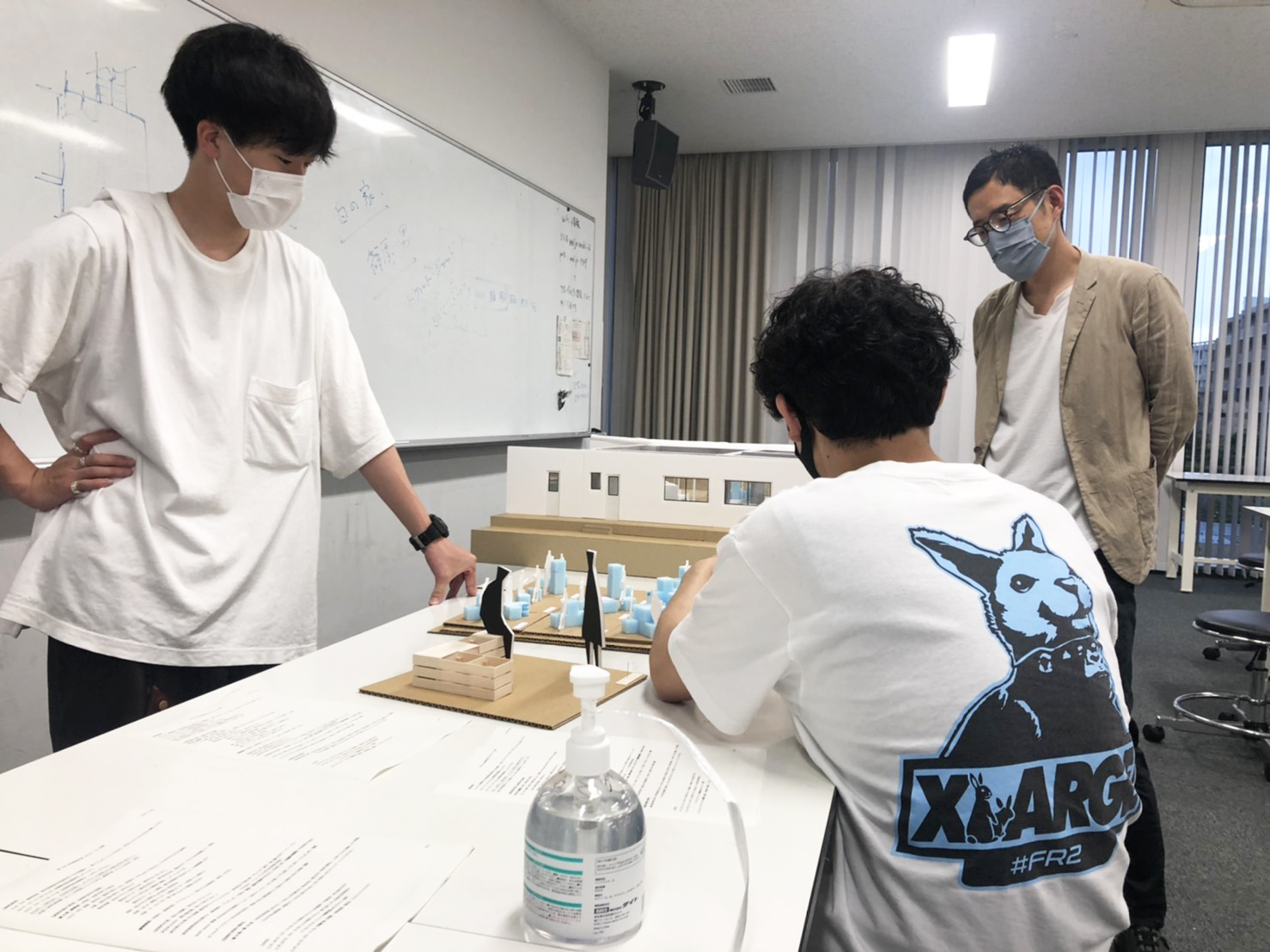

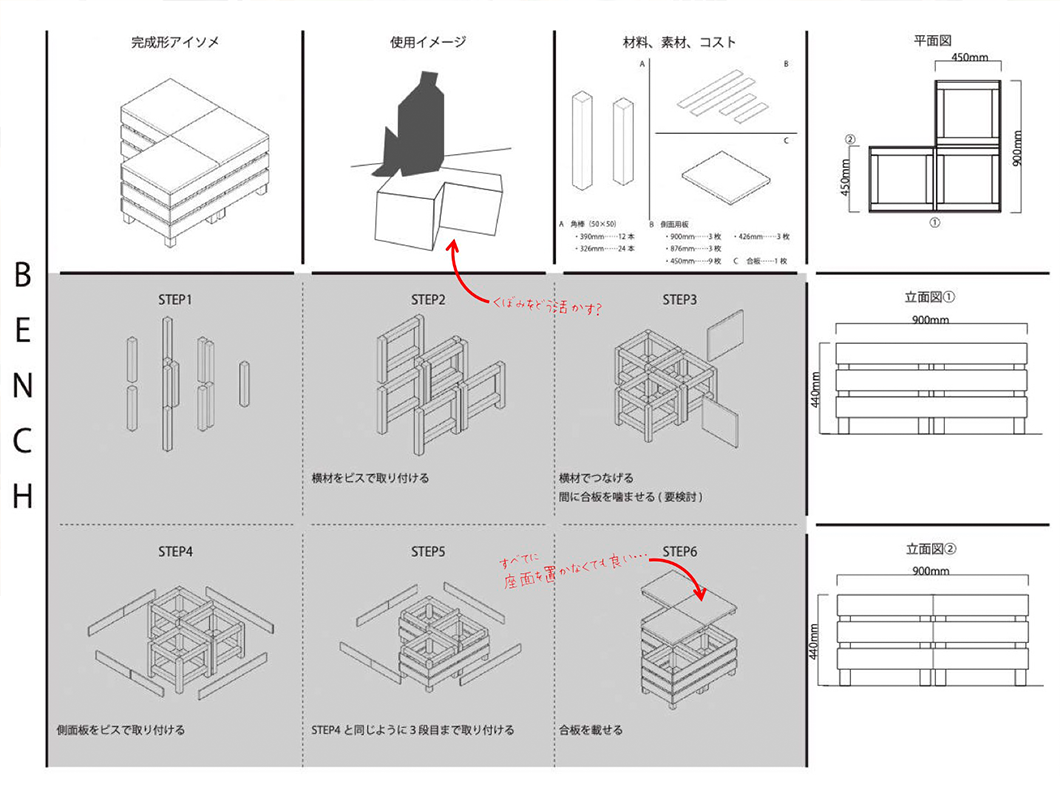

「まず学生たちが店舗の模型をつくって、どんなデザインにするかゼミでアイデア出しをしました。もともと考えられていたレイアウト案もありましたが、次々とみんなで意見を出し合って、たくさんのアイデアが生まれては消えての繰り返しでした。コンクリート剥き出しの空間が持つ無機質な印象の強さもあり、足を運びやすい場所にするための工夫にずいぶん悩みました。そのうちに、『屋外も使って店舗の目の前の広場とつなげよう』『多様な用途に合わせられる可変性の高い空間にしよう』といったアイデアが出てきて。最終的には、木製の箱型のモジュールをたくさん用意して、様々に組み合わせて使用するデザインが採用されました」。

みんなで作るからこそ、

明確なイメージの共有が大事。

空間づくりの方向性が定まり、次はモジュールをどう作り、どう使ってもらうかが課題に。木の箱を用意してもどう使ったらいいか分からないかもしれません。机にしたり、椅子にしたり、仕切りにしたり。利用する人たちに示すモジュールの使い方のパターンを考えていきました。同時に、モジュールの作り方を細かく詰めて、説明用の資料を作成する作業も。製作作業は谷田研究室のゼミ生だけでなく、地域の人たちなども一緒にDIYで行う想定でした。そのため、誰が読んでも「なにを作っているのか、どうやって作るのか」イメージの共有が重要なポイントだったと後藤さんは言います。

「最初は、モジュールの作り方を手順通りに示す資料を作成しました。でも、それだけでは完成後の用途が見えてこない。製作する人たちが目的やイメージを共有できてこそ、活動にしっかりと巻き込むことができます。手順だけでなく、完成後の使用イメージなども加えて、伝えたいことが伝わるように工夫をしました」。

他者の目線に立つことの

難しさをリアルに感じる経験。

変幻自在のモジュールによる空間づくり構想へと辿り着く上で、その場所を利用する人たちの声に直に触れる大切さも実感したと中村さんは語ります。

「利用する人の目線に立ちたいとは思うものの、その難しさに何度も気付かされています。『こう使うんじゃないか』とまちの人の気持ちや行動を思い浮かべても、実際に声を聞いてみると想像とは違う用途が隠れている。菱野団地ならではのニーズもあります。今まで考えもしなかった空間の使い方を知って視野が広がりました。この先、別のプロジェクトに関わる時にも活かしていきたいです」。

NEXT STEP

DIYで出来上がっていくモジュールと空間

夏以降、順次モジュールの製作が進められています。10月には、大发体育官网_澳门游戏网站だけでなく他大学の学生や地域住民の方々が一緒に行うDIYもスタート。いくつかのグループに分かれて、モジュールの活用方法を考え、形にする活動です。谷田研究室の学生たちも、もちろん加わっています。たくさんの人たちと一緒に、どんな空間ができあがるのか。モジュール製作の様子と合わせて後日ご報告します。

「研究室の活動を通して、団地再生という社会課題と向き合い、自分たちなりにメッセージを残せるやりがいを感じています。学生だからこそ、谷田研究室だからこそできる経験なのかもしれません」と大田さん。

まちを変える場、まちに形として残るものを、学生たちが生み出す挑戦が進行しています。