経営の学びを実践。社会貢献に繋げることで意義ある活動に

経営学部?田中武憲教授のゼミで立ち上げたプロジェクトで、2017年より被災地支援活動プログラムがスタート。

主に岩手県の岩泉町とその周辺地区に対し、現地特産品の販売による支援活動を行ってきました。現地で仕入れてきた商品を、オープンキャンパスや大学祭のほか、屋台販売するなどチャリティー販売を展開し、売上のうち利益分をすべて寄付に充てる取り組みです。

「経営と聞くと、どうやってお金を儲けようかと、そこだけに焦点が当てられがちですが、お金儲けというのは社会のために必須であり、経営を学び実践することに対して、学生たちにも誇りを持ってほしい。よって、このプロジェクトは学生にすべてを任せています」と田中教授は語ります。

大学生活の中で、何か「これをやり遂げた!」というものが欲しいという学生たちの気持ちに応え、毎年様々な活動の機会を企画しています。

2018年訪問の際、県産品事業の視察をしました

東日本大震災で甚大な被害を受けた山田町を訪問、庁舎屋上から

仕入れから販売まで

机上では得られない多くを学ぶ

毎年2回は現地に足を運び、道の駅や地元の商店街などで名産品をリサーチするなど、自分たちの足と目を使って「本当に売れるもの」を見つけてきました。また以前から製品を販売させてもらっている岩泉乳業さんを訪問し、ヨーグルト工場を見学。作り手の想いを知ることで、商品への思い入れもより強くなったそうです。

仕入れ担当の神野さんは「現地に行ったら、まず道の駅を覗きました。ここには地元の方が作っている特産品が数多く並んでいます。この中から売れそうなものを見定めていました。主婦、学生、先生など、販売するターゲット別に商品を選んでいくことも重要なポイントだったと思います」と話してくれました。

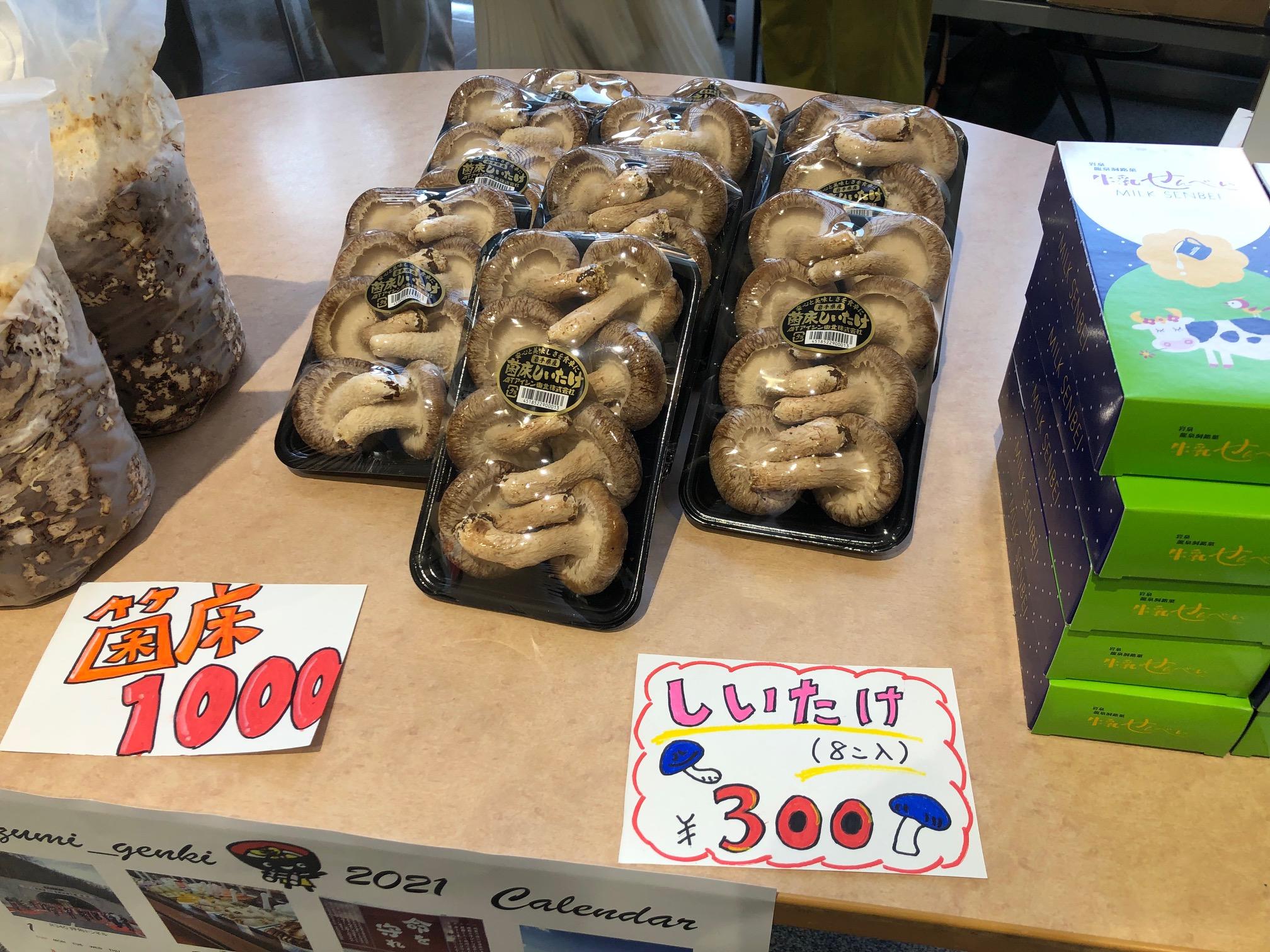

チャリティー販売の定番商品は、岩泉乳業さんのヨーグルトや、和菓子、かりんとう、菌床しいたけや化粧品など。

商品ごとに担当者を決めて、前年の売上データの分析や、仕入れ交渉などを行います。「身銭を切ってはじめて真剣に取り組める」という考えから、出資資金は自分たちで出すことにしています。販売は基本的には学内のみで、夏休みに岩手にリサーチに行き、商品を仕入れたら秋の大学祭で販売。その結果を踏まえて翌春のオープンキャンパス、とPDCAを回します。その後、販売計画を立てて、いかに利益を出すかを考えて商品を選びます。百貨店で人気の「物産展」をイメージしたそうです。

思いもよらない販売の苦労と発見

ただ販売にあたってはいかに商品の魅力を伝えるかということで苦労しました。自分たちは商品の魅力を十分わかっていますが、販売時はすべてを説明できません。

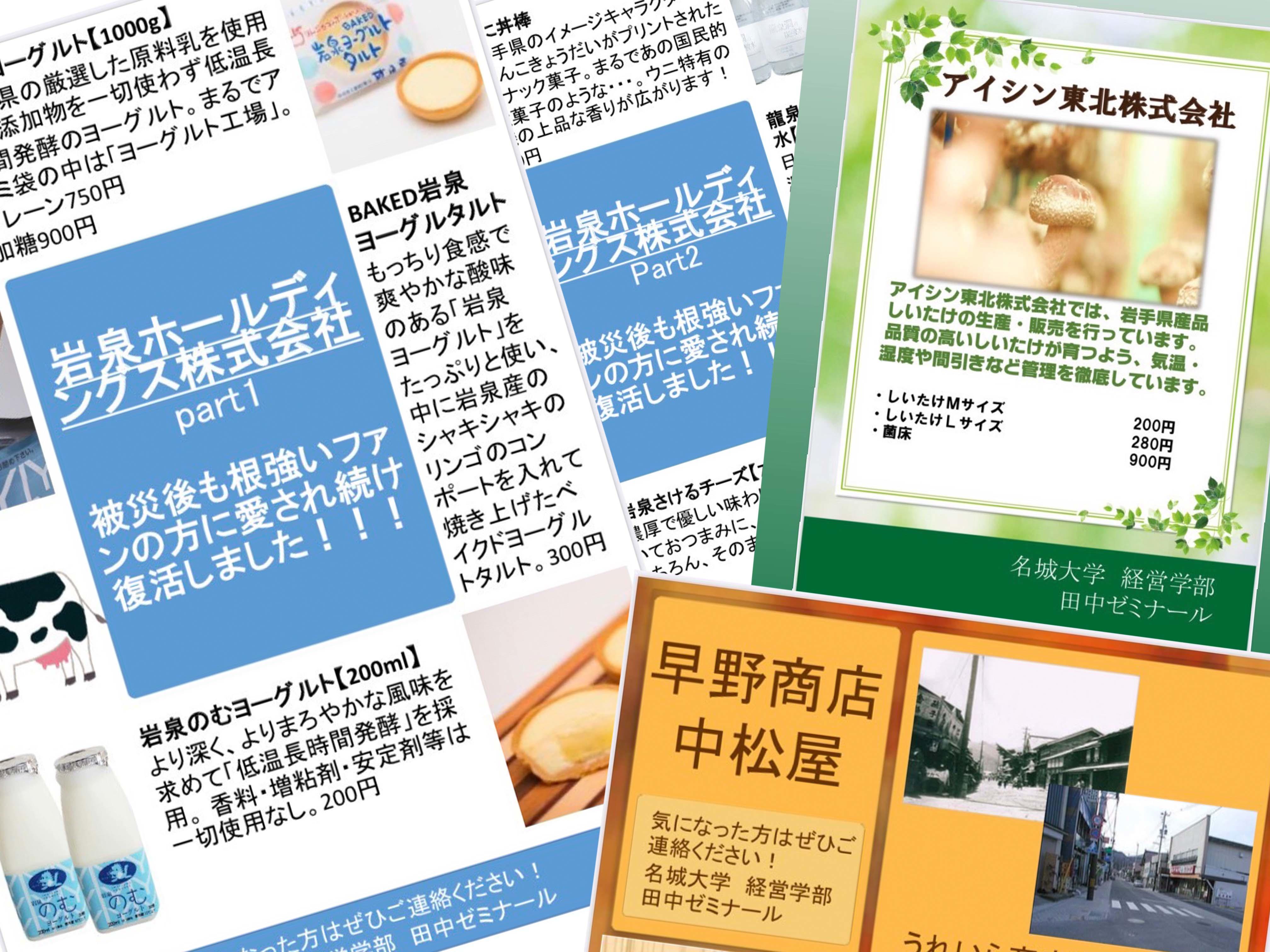

そこでまず商品のポスターを制作、デザインや文章を自分たちで考えました。さらに「JALのファーストクラスで出されました!」といったキャッチフレーズを付けるなど、売るための工夫やアイデアを全員で出し合いました。

それでもやはり販売は難しかったとのこと。

「しいたけに関しては、価格が安い方が売れるだろうと思って多めに仕入れたのに、価格が高い方がよく売れたという想定外のこともありました」「とても美味しくて仕入れた『うに丼棒』というお菓子もまったく売れませんでした。ただ「部活の時にみんなで」と声をかけたら次々とまとめ買いしてくれました」と新たな発見もあったようです。

また地元のラジオ番組を紹介いただき、これまでの取り組みについて発信しました。愛知から離れた岩手の震災は、放っておけば風化してしまいます。そこで東海エリアの人たちにも、引き続き支援を続けていってほしいという願いを込めました。

苦境を経て新たに始動!

自分たちのカラーを出していきたい

こうした活動により売上は年々増加。利益も出るようになり寄付金も増えました。このお金も使って現地で新たに橋が架けられるなど、支援も順調に行われていた矢先、新型コロナウイルス感染防止のために現地行きが取りやめに。

それは活動の中心だった神野さんや犬飼さんら先輩方から、石濱さんたち3年生にバトンを引き継いだばかりのタイミングでもありました。3年生はまだ現地に訪れたことがない上、オープンキャンパスや学園祭は中止になり、販路を絶たれてしまった状況でした。

それでも何かできることをしたいと考えた石濱さんたちは、先輩の話やネットで現地の情報を収集し、予約販売という形で商品を仕入れ、学内販売にこぎつけました。まだまだ対面販売はできないため、魅力が伝わる商品カタログを作り、いかに興味を持ってもらえるかに腐心したそうです。

11月になりやっと現地訪問が叶いました。

初めて現地を訪れた石濱さんは、「まず驚いたのが、思っていた以上に台風の被害が大きかったということ。今後は岩泉だけでなく、宮古や石巻などもっとエリアを広げて支援したいという思いになりました。」

さらに「商品仕入れの際には、道の駅で『チョコレートさば缶』なるものを見つけました。現地の方に勧められた商品だったんですが、熱のこもったお話を聞いて、これは売れる!とピンときました。こういう肌感覚ってやはり大事ですよね。定番商品のヨーグルト工場にも足を運び、試食させていただいたのですが、これが本当に美味しかった!やはり食べてみないとわからないものだと思い、今後、可能になったら試食販売も始めてみたいと思いました」と展望を語りました。

犬飼さんは「やっと動き出した感がありますね。先輩のやり方につい縛られがちかと思いますが、現地に行ったことで、自分たちの想いが見えてきたと思います。皆さんがやりたいことをどんどんやって、どんどん変えていけばいいと思います!」と後輩にエールを送ります。

今後、石濱さんら後輩たちが、独自のカラーが出して自分たちなりの復興支援を継続していってくれるでしょう。